Animal & Monstres

précédentsuivantÀ la marge de l’humanité

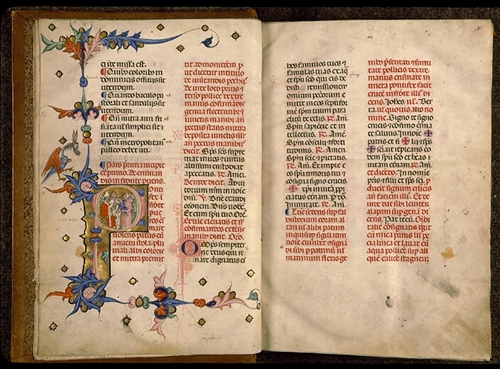

Hybride anthropomorphe (avant 1390)

Pontifical de Guillaume Durand (Paris, Biblioth&egr... Afficher la suite de la légende

Hybride anthropomorphe (avant 1390)

Pontifical de Guillaume Durand (Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 143, fol. 3v (détail), © Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, cliché IRHT)

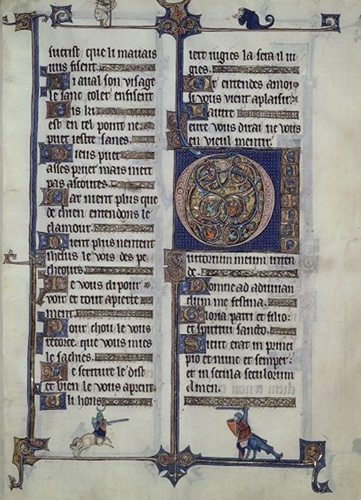

Combat d’hybrides anthropomorphe (vers 1280-1290)

Horae ad usum Morinensem (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 14284, fol. 23 - Photographie BnF-Mandragore)

Clerc hybride à corps de dragon portant des armes et scène de chasse avec un hybride anthropomorphe à corps de lapin (seconde moitié du XIIIe siècle)

Pierre Lombard, Livre des sentences (Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, ms. 79(54), fol. 162 - Photographie Olivier Neuillé)

Hybride anthropomorphe à corps de lion (seconde moitié du XIIIe siècle)

Pierre Lombard, Livre des sentences (Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, ms. 79(54), fol. 2 - Photographie Olivier Neuillé)

Dans une société très hiérarchisée comme celle du Moyen Âge, tout écart à la norme constitue un désordre. Cependant, ce type de structure sociale multiplie les possibilités parodiques. Les figures marginales désordonnées – gesticulations, inversions ou absurdités – représentent donc des dérèglements face à l’ordre.

Les animaux ne sont pas les seules figures employées pour ridiculiser les hommes. Les hybrides, êtres difformes par excellence, occupent également les marges. Figures composites caractérisées par des combinaisons diverses d’éléments hétérogènes, ils contredisent totalement l’ordre idéal de la Création. Longtemps délaissés par les chercheurs, ils ne s’avéraient pas être l’objet d’études sérieuses malgré leur abondance. Il semblerait qu’ils soient des êtres représentatifs des mentalités médiévales, et ce, en particulier pour la catégorie des hybrides anthropomorphes, à tête d’homme.

Plus rares, ces hybrides apparaissent surtout dans les manuscrits à usage laïque (ouvrages à usage dévotionnel ou romans), puis dans les livres liturgiques et juridiques. Mi-hommes, mi-animaux, ces figures sont dans un « entre-deux » comme la marge d’un manuscrit. Elles mélangent en effet deux catégories pourtant strictement opposées au Moyen Âge. Ainsi, les hybrides poussent la transgression de l’ordre plus loin que les animaux. Leur nature mélangée les rend laids, à une époque où l’apparence du corps traduit celle de l’âme.

Après la Chute, l’homme perd une partie de son autorité sur les animaux car, en transgressant l’interdit divin, il a dépassé ses propres limites et fragilisé l’ordre de la Création, autrement dit les frontières entre homme et animal. L’homme se rabaisse alors au rang de la bête. À partir du IVe siècle, la Chute est considérée comme le résultat d’un péché de chair, fruit d’une pulsion animale. L’homme a perdu l’autorité sur les bêtes qui sommeillent en lui. Ce désordre se traduit au Moyen Âge par l’hybridation de l’homme et de l’animal, l’homme bestial. Au-delà du ridicule, ces êtres composites traduisent la déchéance de l’homme et son âme souillée, ils sont la conséquence de la démesure humaine. De plus, l’insistance sur leur corps évoque l’avilissement de l’âme.

Des attributs peuvent également stigmatiser une catégorie sociale, comme cet hybride tonsuré qui souligne la corruption du corps clérical. Cette image rappelle un interdit fait aux clercs : celui de verser le sang, une souillure tolérée pour les laïcs. Or l’homme est armé et le trouble du corps condamne ici les hommes d’Église qui ne respectent pas l’ordre de la société voulu par Dieu. Un autre homme à corps de lapin est mordu par un renard. Plus appropriés au monde profane, les combats des damoiseaux font l’objet d’une parodie en mettant en scène des hybrides anthropomorphes.

La marge est à la frontière de l’ordre mais n’y pénètre pas. Les figures du désordre seraient des contre-modèles visant à renforcer l’ordre, des équivalents de préceptes moraux à retenir ou encore la figuration d’un mal exemplaire.

Dans la société très organisée qu’est le Moyen Âge, tout écart à la norme constitue une anomalie. Ainsi les figures désordonnées représentées dans les marges dépeignent-elles des dérèglements ou des vices face à l’ordre.

Une catégorie d’êtres particulièrement anormaux abonde autour des pages, ce sont les hybrides* : êtres composites caractérisés par des combinaisons diverses d’éléments différents. Ils sont contraires à l’ordre idéal de la Création. Les hybrides pullulent dans les images médiévales. Ils sont représentatifs des mentalités médiévales, surtout s’ils sont anthropomorphes*, à tête d’homme.

Mi-hommes, mi-animaux, ces figures ne sont ni l’un ni l’autre, leur place dans les marges des manuscrits est donc logique. Leur nature mélangée les rend laids, à une époque où l’apparence du corps traduit celle de l’âme. Difformes par rapport à la normalité, ces êtres composites symbolisent l’immoralité. Ils traduisent la déchéance de l’homme et son âme souillée. Ils renvoient à des désordres moraux et sont la conséquence de la démesure humaine.

Lorsque Adam et Eve goûtent au fruit défendu de l’arbre de la connaissance, ils sont chassés du Paradis. L’homme perd alors une partie de son autorité sur les animaux.

Des attributs peuvent également stigmatiser une catégorie sociale, comme cet hybride tonsuré qui souligne la corruption du corps clérical (image du clerc hybride armé de Poitiers).

La marge est à l’écart du texte (de l’ordre) mais n’y pénètre pas. Les figures du désordre, écartées de la norme, sont installées dans cette marge. Les êtres hybrides, mis en valeur dans les marges des manuscrits, figurent les principes moraux à retenir.

Au Moyen Âge, la définition de l’homme se construit par rapport aux animaux. Les marges des manuscrits gothiques renferment de très nombreuses figures de ce type.

Hybride : être mi-homme mi-animal ou ayant des caractéristiques de plusieurs animaux différents

Anthropomorphe : qui a une forme humaine

Lucie Blanchard

_Fol_162_(extrait).jpg)

.jpg)